黑娃的“蔬菜經”

馮秋容在地里采摘水果番茄。 馮秋容每天都要進大棚看看,做到心中有數。 馮秋容在筆記本上詳細記下每天蔬菜基地里發生的事情。 每天,馮秋容都跟著工人一起摘菜、除草、施肥。 記者 余凜凜/文 喻梵/圖 瘦削的臉是黝黑的,手臂是黝黑的,連指甲,也因為常年浸在泥土里而黑了一圈,在大有鎮水源村,在南川蔬菜大戶圈子里,大家都叫他“黑娃”。他不僅面色黝黑,更有著黑色一樣純粹的執著和堅毅,僅念到小學四年級的他,憑著這執著和堅毅學到了精巧的蔬菜嫁接技術,憑著執著和堅毅走出了虧光所有積蓄并欠外債30多萬元的困境,又憑著這股子執著和堅毅種好了最“嬌氣”的蔬菜之一——番茄,并在中心城區、綦江、萬盛、南川都建立了固定的銷售渠道,每年利潤達到50萬元左右。不僅自家過上了紅紅火火的小康日子,還帶動周邊10多名村民務工。8月4日,記者在大有鎮水源村黑娃的蔬菜基地里,聽他“講經”。 黑娃大名馮秋容,今年48歲。 取經 黑娃母親早逝,父親木訥,年少時生活拮據。14歲,他便跟著村里人到煤礦下井,1993年,外出務工潮興起,他又背著尼龍口袋,坐幾天幾夜的車灰頭土臉來到了廣州。 到了廣州,同伴們爭先恐后進工廠,黑娃堅持不去。“工廠學不到啥,除了活兒輕松點,跟我在礦井下苦力沒什么區別。” 黑娃一個人四處閑逛,看到哪兒貼了招工廣告便駐足觀看。閑逛了幾天,黑娃偶然間看到汕尾市果樹研究所在招工人。黑娃在老家就喜歡擺弄果樹蔬菜,雖然招工啟事上說也是干體力活兒的,但是活兒熟悉,又有機會學技術,他便義無反顧地去了。 學技術哪有那么簡單?核心技術都掌握在老板一個人手中。那時,他臉朝黃土背朝天流一天汗水,日工資14元。但是老板幾刀下去,嫁接出來的荔枝、龍眼等優質果樹苗,一棵就要16元。“下一天苦力,抵不上老板輕巧地動兩下刀子。”那是黑娃第一次親身感受技術的魔力。這也越發堅定了他要在這里好好干的決心。一起工作的10多個工人,他起得比別人早,下班比別人晚,無論是不是分內活,只要叫他,他決不推辭。漸漸地,老板越來越喜歡他,有什么事總是叫他。 干了一年多,老板接了一個農場的嫁接訂單,在200多公里外的一座山里,嫁接完后還需要在那兒干兩個多月,成活后才能拿到錢。工資一樣,條件艱苦,責任又大,其他人都不愿意去,黑娃主動請纓,跟著老板去了。老板走后,就剩下他一個人留在農場里,起早摸黑地干。兩個多月后,嫁接的果樹全部成活,農場結了4萬多元的費用,讓黑娃帶回來。 那時沒有其他支付方式,黑娃揣了現金,一路小心地坐客車回了研究所。老板看到他,問:黑娃,這些現金夠你干幾年的了,你要是帶著錢跑回你老家,我到哪里找你?黑娃憨厚地說:我這輩子不能只靠這4萬多塊,我是真心想從老板你這里學點技術,那才能吃一輩子。 從那以后,老板開始手把手教黑娃嫁接技術,荔枝、龍眼、蔬菜,一點不藏私。黑娃眼明手快,愛問愛記,又肯下苦功,沒事就常常一個人在果園里比劃琢磨。 7個月后,黑娃取到“真經”,出師了。 念經 然而,取經容易念經難。放在黑娃的蔬菜種植上,這經更是念得一波三折、起伏跌宕,其中甘苦,唯他自知。 2014年,在外打工20多年后,黑娃懷揣辛苦攢下的20多萬元血汗錢,迫不及待回到老家大有鎮水源村,決定創業搞種植。 有技術,肯吃苦,這是黑娃的優勢,也是他的自信和底氣之所在。但是由于缺少文化,他對市場行情完全沒了解,連種什么也是兩眼一抹黑。之前在汕尾種的都是熱帶水果,并不適合在大有種植。想來想去,他選擇了種高粱,一是聽說高粱行情好,二是他之前種過高粱,有把握。當時,附近大多數村民外出務工,土地荒蕪,黑娃把自家的地全種上高粱,又流轉了一部分,還去開荒,一口氣種了100多畝高粱。耕地、種苗、施肥、防蟲,每個步驟黑娃都親力親為。從春天開始,他幾乎每天都天不見亮就起床下地,天黑才回家,整天整天泡在地里。然而,旱季缺水,高粱收成大減。市場低迷,高粱銷路難找。不到一年,他就虧光了所有積蓄。 第二年,親人朋友都勸他還是外出打工更保險,他固執地選擇繼續搞種植。為了降低風險,他“把雞蛋放在幾個籃子里”,按不同的季節分別種植了辣椒、白菜、花菜、茄子等不同的品種。他發現,水源種菜有一個天然的優勢,這里的正季,恰好是低海拔地區的反季,種出的蔬菜天然就是高山反季節蔬菜,錯峰上市,銷路不愁,行情也好。但是,由于沒有建水池,用水無保障,發展依然困難重重。 直到2017年,黑娃還是沒能扭虧為盈。國慶節后,兩個菜販子拉完最后一車菜,問黑娃:明年你準備咋整?黑娃苦著臉垂頭喪氣地說:要是能建個水池,我保證把菜種得更好。但是我現在確實沒有錢了。等我先出去打幾年工掙點錢,再回來種蔬菜。 你這塊地,這個技術,不種蔬菜可惜了。兩個菜販子說,干脆我們先借錢給你建水池,你種出來的蔬菜優先賣給我們就成。第二天,兩人又來到黑娃家,把20萬元現金雙手奉上。當年冬天,黑娃就動手建起了水池,安裝水管,把金佛山上的天然泉引到了蔬菜地里。 萬事俱備,黑娃開始大顯身手了。在黑娃的蔬菜地里,留心看會發現一個奇景——所有的蔬菜都是經過嫁接的。黃瓜苗嫁接在南瓜藤上,番茄、茄子是兩個不同的品種嫁接的。原來,南瓜根系更發達,供養更充足。“只用黃瓜苗,必須要把下面的黃瓜摘了,上面的黃瓜才長得好。但是用南瓜嫁接的黃瓜,一根藤上掛四五根黃瓜都沒問題。”說起蔬菜嫁接,黑娃如數家珍。番茄嫁接則是為了減少病蟲害,番茄是蔬菜中非常嬌嫩難種的品種,病蟲害起病快,影響大,而且大多在掛果后發病,防治不到位一夜之間幾十畝番茄都能全部死光。許多蔬菜大戶都不敢種番茄。黑娃選擇了本地番茄和優質番茄兩個品種嫁接,本地番茄根系發達,適應良好,抗病能力更強,優質番茄掛果多、果子大。兩個品種嫁接出來的番茄品相好、個頭大、口感醇。 基礎設施齊備,市場銷路好,技術有保障,占盡天時地利人和的黑娃當年就打了“翻身仗”。他的蔬菜要七月下旬、八月上旬才開始大上市,那時正是其他蔬菜尾市時節,價格、銷路都有保證。他家的番茄,批發價都在兩元一斤左右,最高達到3元一斤。黃瓜、茄子每斤也都接近兩元,全部是商家自己上門收購。幾年下來,黑娃在蔬菜大戶圈子里小有名氣,每年收益五十多萬。除此之外,附近還有10來個村民常年在他的蔬菜基地務工。 寫經 2014年4月4日,農歷三月初五,陰轉多云,氣溫25℃~27℃,上午2人打土,下午5人打溝,其中出玉米種6包,肥球8包出苗不好,原因是被水淹,溫度較高沒有及時敞膜。 2015年3月21日,春分,農歷二月初二,晴,氣溫18℃,虎皮椒出種,下午噴春蘿卜。 …… 在黑娃的家里,珍藏著兩本厚厚的筆記本,記著他從開始種蔬菜的第一天、以后每一天所做的事,包括當天的天氣、溫度、蔬菜的長勢,還包括出現病蟲害的處理、用藥,事無巨細。 這是黑娃每天的“必修課”。無論多忙多累,每晚臨睡前他都會拿出筆記本,記下每日的所做所思所得。有時遇上棘手的病蟲害,他會詳細記下發病的癥狀、用藥品種和數量,事無巨細地寫滿了大半頁。有時一天只有寥寥兩三行,但從無缺失。 別看黑娃的字歪歪扭扭的,這可是他的“寶典”。每年什么時候該下種,哪種蔬菜什么時候該防病蟲,季節、溫度、濕度對蔬菜的影響如何,該怎樣應對,他全都了然于心。他把從師傅那兒、從書上學來的知識和技術用在種蔬菜的實踐中,又把在實踐中總結出來的經驗記在日記里,裝在自己的心里。 而這些知識、技術、經驗,全都沉淀在他每天行走無數遍的140多畝土地里,春種秋熟,結出累累碩果,也結出了黑娃的幸福生活。

2021-08-17管護水稻保豐收

近日,東城街道三秀社區水稻種植基地,村民對水稻進行田間管護。這段時間,雨水增多,水稻也進入生長旺盛期,同時也是病蟲害高發期和管護關鍵期。我區各地抓住時節進行水稻田間管護,確保糧食豐收農民增收。記者 甘昊旻 實習生 呂俊男 攝

2021-08-16騰春蔬菜:物聯網支撐種植全流程

南川網訊(記者 黎明 實習生 李苗)8月9日,記者走進位于大觀鎮金龍村騰春蔬菜專業合作社的智慧農業大棚,只見顯示屏上實時滾動著棚內溫度、濕度、光照等數據。這是由該合作社實施的我區水果番茄智慧農業物聯網建設項目。 “該系統有數據采集、數據設定和預警、自動化生產作業、病蟲害收集和圖像上傳等智能系統,能實時監測大棚里的溫度、濕度等參數,實現遠程智能控制水肥一體化灌溉、誘導殺蟲等操作。”合作社負責人姜國強介紹說。 去年10月,騰春蔬菜專業合作社承擔了我區水果番茄智慧農業物聯網項目建設,該項目建設內容包括農業物聯網數據展示中心、數據采集系統、數據設定系統和預警系統、自動化生產作業系統、病蟲害收集和圖像上傳系統等,各個系統間獨立運作又相互配合,實現蔬菜、水果種植的智能化發展。 具體而言,農業物聯網數據展示中心通過分布在基地的各個傳感器和視頻設備,感知整個園區的運營態勢,實現蔬菜生長過程遠程監控;數據采集系統通過在6個溫室連棟大棚內布設6套農業物聯網傳感器,實時監測大棚里的空氣溫度、空氣濕度、土壤溫度、土壤濕度、土壤PH值、土壤鹽分6個參數,實現農作物生長環境的數據采集;數據設定系統和預警系統,預先設定基地的營養值、PH值范圍,通過電腦控制自動調控量比,保證營養輸出在設定范圍內;自動化生產作業系統通過水肥一體化灌溉系統實現生產的遠程智能控制;病蟲害收集和圖像上傳系統誘導蟲子進入容器,通過實時拍照后辨認蟲種,便于提前預防蟲害。 據介紹,數字大棚能有效節約用人、用水、用藥成本,通過精細化、精準化、可控化和數字化的運營管理模式,提高水果和蔬菜的產量。

2021-08-13區農業農村委開展大春作物病蟲害防治工作

8月6日,區農業農村委工作人員在鳴玉鎮明月村檢查水稻病蟲害發生、防治情況。記者 聶靈靈 攝 南川網訊(記者 聶靈靈)8月6日,區農業農村委大春作物病蟲害防治工作組走進鳴玉、福壽等鄉鎮,查看我區大春作物長勢及病蟲害情況。 據了解,7月底至8月中旬,區農業農村委種子植保站工作人員分三組對全區大春作物病蟲害防治情況展開檢查。據植保站工作人員在大觀、鳴玉、興隆、南平等鄉鎮調查中發現,部分水稻品種出現穗頸瘟、稻飛虱情況。 結合檢查了解到的情況,區農業農村委種子植保站站長趙亮提醒,隨著近段時間降雨增加,中高山地區多冷、霧、露天氣,加之目前水稻進入破口期、齊穗期,容易出現病蟲害,要以稻瘟病常發區的兩系稻等感病品種、葉瘟發生重的田塊、偏施氮肥田塊、一類苗田塊、特別是連片種植同一品種區域的田塊為防治重點,注意預防穗頸瘟病蟲害的發生,在水稻破口初期和齊穗期搶晴天施藥防治,可有效預防穗頸瘟。

2021-08-11農技專家田間支招 助力水稻防蟲豐產

七月二十日,農技專家在東城街道三秀社區指導農戶防治水稻病蟲害。記者 羅苑瑜 攝 南川網訊(記者 羅苑瑜)“這段時間,水稻進入了生長關鍵時期,大家一定要注意病蟲害防治。”7月20日,區農業農村委種子植保站的兩位農技專家,在水江鎮宏圖村水稻種植基地為村民現場講解水稻病蟲害防治知識。 是日上午,記者在現場看到,3臺農業植保無人機正在噴灑農藥。區農業農村委種子植保站站長趙亮現場給農戶指導:“進入8月后,溫度增高,稻穗生長旺盛,無人機飛防效果不佳,還需要大家選擇對路農藥,搶抓晴好天氣施藥。” “我們的工作就是‘蟲口奪糧’。”趙亮向記者介紹,我區是重要產糧區,以水稻種植為主。每年7月,水稻進入孕穗拔節期,但這個階段正值高溫多雨天氣。區農業農村委種子植保站前期對東城街道、南城街道、南平鎮等地的定點田進行了調查,今年我區水稻中后期病蟲以稻飛虱、稻縱卷葉螟、穗頸瘟、紋枯病為主。 為加強全區農作物病蟲害防治,連日來,區農業農村委組織40余位農技專業人員,分赴各鄉鎮(街道),重點對集中連片的水稻種植基地和種植大戶,針對水稻病蟲害防治開展現場指導,提高農戶對病蟲害的認識,掌握科學有效的防治方法。 近年來,我區在推進農作物病蟲害防治工作中,普及科學施藥的同時,也在大力推廣物理防治技術。 東城街道三秀社區水稻基地已全覆蓋安裝了二化螟誘捕器和滅蚊燈。農技人員隨即取出一盞滅蚊燈,發現里面已捕獲了不少蚊蟲。 “這些捕蟲器用上后,病蟲害明顯減少了,農藥的使用也減量了。”現場一農戶說。 趙亮說,接下來,農技專家團隊還將繼續奔赴田間地頭,做好全區農作物病蟲害防治工作,確保今年糧食豐收。

2021-07-27藍莓采摘季 村民“錢袋”鼓

南川網訊(記者 黎明)近日,大觀鎮金龍村聚啟藍莓基地里,藍莓果實結滿枝頭。 該基地種植藍莓100多畝,目前藍莓成熟季節,每天幾十位村民在基地里采摘藍莓。 2個多小時,村民梁德珍已經摘了10多公斤了。她說,由于樹上的藍莓成熟度不同,所以要仔細挑選著采摘。在采摘時,動作要盡量輕柔,不要將藍莓上面的果霜碰掉,也盡量不要傷及藍莓樹,否則會影響來年果實的產量和質量。每當果園內的藍莓成熟了,她就來采藍莓,在家門口就能掙錢。 藍莓產業是我區近幾年重點培育的特色優勢產業,已基本形成集種苗培育、規模種植、冷鏈倉儲、精深加工、采摘體驗、科普展示于一體的藍莓全產業鏈。現有規模化種植基地5000余畝,產果面積達2000多畝。 目前,我區各藍莓基地進入采摘期,大面積、大批量的采摘,解決了當地村民就業,增加了村民收入。 聚啟藍莓基地負責人張雅順說,五月中旬到七八月,是采摘藍莓的季節。每到采摘季,有30多名勞力來此務工。今年基地藍莓掛果面積增加,隨著藍莓大量成熟,藍莓園的用工人數還會增加。 “按計量算工資,每公斤6元,每人每天最少能采三十余公斤,最多的可采五十余公斤。”張雅順說。

2021-07-07志愿者學習技術 傳幫帶壯大產業

“吃又想”楊梅專業合作社負責人謝菊平給現場志愿者講解楊梅管護技術。 記者 劉曉娟 攝 南川網訊(記者 劉曉娟)近日,騎龍鎮石河村楊梅基地里異常熱鬧,該鎮30多名志愿者在這里開展“學黨史 感黨恩 助農事”主題活動,學習楊梅管護修枝技術。 “修枝主要是為了保證楊梅果實的品質,樹枝擋住了果子,果子不通風,曬不了太陽,成熟的楊梅不紅不甜,將它修剪后,將果子亮出來,得以通風、曬陽光。”“吃又想”楊梅專業合作社負責人謝菊平給現場志愿者開展了楊梅管護技術培訓。 謝菊平說,5~6月是楊梅生長的壯果時期,像營養枝類不結果的樹枝會影響果實生長和吸收營養,需要及時修剪。 近年來,騎龍鎮將楊梅產業作為長期發展的名片和實現鄉村振興的富民產業來打造,先后在全鎮7個村以集中成片打造、散戶種植等方式發展楊梅近萬畝,今年,萬畝楊梅全部掛果。“全鎮楊梅種植散戶有500戶以上,很多農戶缺乏管理技術,會影響楊梅的產量和品質。”該鎮副鎮長王萍說。 “組織志愿者參加楊梅管護技術培訓,主要是想通過技術培訓讓志愿者把楊梅管護技術普及到全鎮。”王萍說,接下來,將繼續開展助農事活動,讓志愿者深入各村開展送技術服務,同時,邀請專業技術人員對種植大戶、致富帶頭人進行楊梅管護專業技術培訓,帶動更多農戶通過楊梅產業增收。

2021-06-23今年全區花椒產量將達300萬公斤

南平鎮玉龍村花椒種植基地,專家正在給種植戶講解管理技術。 記者 梁向紅 攝 南川網訊(記者 梁向紅)近日,區林業局邀請重慶市市級科技特派員、江津區花椒種植專家鐘志祥,為全區花椒種植戶開展花椒采摘和下半年管理技術培訓,提高種植戶管理技術。 在南平鎮玉龍村花椒種植基地,鐘志祥詳細給種植戶說明如何分辨花椒是否達到采摘標準,如何把握采摘時間,并教授花椒采果修枝技術,還從南川花椒生長期特點、夏季采果修剪方法、采收后營養生長期的管理、肥水管理、樹體管理、土壤管理、病蟲害防治、生長調節劑使用等方面開展了詳細的講解和培訓。 “這次培訓很及時,我們學習后,馬上就能運用,對以后的管理幫助很大,管理將更加標準化。”南平鎮花椒種植業主官和兵說。 區林業局退耕辦負責人李明介紹,本次培訓結合當前花椒采摘這個節點,通過現場實操和理論培訓結合,進一步提高種植戶花椒采摘和采后管理技術。 據介紹,花椒產業是區林業局實施退耕還林工程,治理南平鎮采空區、石漠化、修復生態環境,鞏固脫貧攻堅成果發展起來的產業之一。2018年,我區引進江津九葉青花椒,采取大戶+農戶的模式發展花椒種植示范基地,先后在南平、水江、東城、白沙等14個鄉鎮(街道)實施退耕還林工程,全區種植面積達到2萬畝。前期,由于種植戶缺乏種植經驗、管理不規范、技術不成熟等原因,全區的花椒產量不高。 “我們通過走訪調查,收集群眾需求,廣泛了解群眾困難,發現很多群眾反映花椒掛果枝條少、枝條短,產量不高,不知道怎么合理施肥,病蟲害防治不及時等問題。”李明說,今年,區林業局針對種植戶反映的問題,先后兩次邀請花椒種植專家來到南川,開展花椒種植實用技術培訓;聘請專家定期到現場指導,及時發現問題并現場解決;定期組織座談、交流和觀摩學習,收集需求,幫助業主和椒農解決技術難題。同時爭取部門項目資金,完善基礎設施和配套設施建設,讓全區花椒管理走上了標準化道路。今年全區新鮮花椒預計產量可達到300萬公斤。

2021-06-17我區開展糧食和物資儲備科技活動周宣傳

南川網訊(記者 劉曉娟)5月27日,我區開展以“科技助力節糧減損,創新保障優良供給”為主題的2021年全國糧食和物資儲備科技活動周宣傳活動。 活動中,區發展改革委、區農業農村委、區市場監管局、農發行南川支行、區儲備糧公司等部門通過發放相關宣傳單、知識手冊、現場解答等方式,向現場群眾普及糧油健康知識。 “看、抓、聞、嘗” 選購好大米 大米是我們日常生活中常見的糧食,那么如何來辨別大米的品質呢?區發展改革委經貿流通和糧食監督管理科科長李霞介紹,好的大米應當是品種好而且純度高的大米,選購散裝大米可用“看、抓、聞、嘗”四法則。即:一看,利用視覺看大米的色澤和外觀。正常大米大小均勻、豐滿光滑,透亮,色澤正常,腹白少,無黑斑。二抓,利用觸覺抓一把大米,放開后,觀察手中黏有糠粉情況,合格大米糠粉很少。三聞,利用嗅覺聞大米的氣味。手中取少量大米,用手摩擦發熱,然后立即嗅其氣味。正常大米具有清香味,無異味。四嘗,利用味覺嘗大米的味道。取幾粒大米放入口中細嚼,正常大米微甜,無異味。 粗糧雖好 但也要適量 “有些人聽說吃粗糧好,就很少吃米和面,這是不科學的。有可能會加重腸胃負擔,造成腹脹、消化不良等問題。”李霞說,粗糧雖好,但也要適量。尤其是老人和兒童,由于他們的腸胃功能較弱,一次不宜吃得太多,可采用粗糧細作的辦法來幫助消化,比如:可以將小米和大米煮成二米粥;用小米面做成煎餅、饅頭;用小麥粉和玉米粉做成發糕等。 李霞說,市民要根據自己的體質選擇粗糧,血糖高、血脂高和肥胖的人適合吃蕎麥、燕麥和豆類;貧血的人適合吃小米和黑米,有利于補鐵;腸胃不好的人可以用小米煮粥,有健胃和中的作用;體質較熱的人宜多吃綠豆,綠豆味甘性寒,有中和解毒和清涼解渴的作用等。 另外,由于粗糧大多含有較多的纖維素,一般來說多吃一倍的纖維素,需要多喝一倍的水,才能保證腸胃的正常消化,所以吃了粗糧要注意適當多補充一些水分,在飯后1小時飲用最好。 科學儲糧 減少糧食損失 李霞介紹,糧食損失主要表現在糧食生產環節、生產后的管理環節和消費環節。其中,儲存環節的重大損失是由于缺乏科學的倉儲設施和技術。 如何科學儲糧?李霞介紹,無論采用哪種裝具儲糧,裝糧前均應保證裝具清潔、干燥、無蟲。居民家庭大米久存易劣變,家庭一次性購買大米不要過多,特別是在夏季購買的真空包裝或充氮包裝大米,開袋后要盡快食用。面粉盡量購買小包裝產品,打開包裝后應當盡快食用,切勿存放過久,影響食用品質。食用油一定要存放在陰涼干燥處,或用不透光的厚紙板做一個油瓶罩,罩扣在油瓶上,避免光照加速食用油氧化。塑料容器通常都具有一定透氣性,不利于食用油的密封儲存,所以盡量用玻璃瓶裝。溫度高于60℃時,食用油氧化速度顯著增加,油瓶要盡可能遠離火爐、暖氣等熱源。

2021-06-08《以實干出實績》我區基本建成藍莓全產業鏈

興隆鎮金花村嘉藍悅霖藍莓基地。資料圖片 南川網訊(記者 黎明)“這一串藍莓好大!”“這棵上的很甜!”5月22日,大觀鎮鐵橋村人亮美藍莓園內一派豐收的景象,一串串藍紫色的藍莓好似小巧圓潤的藍寶石綴滿枝頭,吸引了許多游客前來體驗采摘樂趣。 基地負責人馬長興介紹,該藍莓園是較早進入生態大觀園的藍莓園之一,目前200畝成片種植鮮食藍莓已經全部達產,該園藍莓品種是經過多年培育的優良品種。園內的奧尼爾、萊克西等優質藍莓品種相繼成熟,預計今年產量可達2.5萬公斤。 “這里的藍莓不錯,又大又新鮮,摘下來就可以吃,我一會兒還準備帶點回去,讓親戚朋友都嘗嘗!”正在采摘的游客任先容說。 而在興隆鎮金花村的嘉藍悅霖藍莓基地里,藍莓也開始成熟。該基地種植示范園負責人嚴偉介紹,基地共有18個品種,目前逐漸進入采摘季,部分鮮食藍莓園向游客開放,游客可以從中體驗生態采摘、休閑娛樂、農業觀光、休閑農耕和現代農業科技。 據了解,藍莓產業是我區重點培育的特色優勢產業,現有規模化種植基地5000余畝,達產面積約2000畝。 截至目前,我區藍莓產業已基本建成集種苗培育、規模種植、冷鏈倉儲、精深加工、采摘體驗、科普展示于一體的全產業鏈,形成了“政策扶持引導推動、組建產業化聯合體互補聯動、龍頭企業引領驅動、一二三產融合互動、利益聯結有效帶動”的發展態勢,小藍莓逐漸成為了大產業。

2021-05-31我區建成100噸沱茶生產線

南川網訊(記者 黎明)5月17日,記者在大觀茶業有限公司生產車間看到,沱茶生產線正在試生產。運轉的壓茶機前,蒸茶機熱氣騰騰,工人正在壓制像小碗一樣的沱茶茶餅,壓制一個大約需要2至3分鐘。 大觀茶業是由我區招商引資的茶葉銷售龍頭企業長城茶業和南川區天綠園茶廠聯合組建的企業。企業核心產品,是恢復重慶歷史知名產品——重慶沱茶。 “以往南川的茶葉生產是春茶為主,大量的夏秋茶被放棄采摘。”大觀茶業總經理尹剛介紹。重慶沱茶的原料不止春茶,也需要滋味更厚重的夏秋茶,沱茶的生產,可以有效解決只采春茶、利用率低的問題,更好地提升茶園、茶農的經濟效益。 “通過恢復生產,大觀茶業的沱茶產量將達到100噸,增加產值1000萬元。”尹剛介紹,企業在制作沱茶時,運用了傳統工藝和現代化生產手段,對原料進行加工,其成品茶形似碗臼,滋味醇厚甘和,香氣馥郁陳香。 “大觀茶業從整個生產廠區的廠房設計和設備的選型,都按照高標準、高起點的要求進行建設,充分體現生產的自動化還有節能化。這對往后的生產質量、產品質量有更好的保障和提高。”尹剛說。

2021-05-25趁農時 插秧忙

5月9日,在大觀鎮鐵橋村農業示范基地的示范田,隨處可見農民忙碌的身影,大家搶抓有利農時,栽插水稻秧苗。 胡波 攝

2021-05-14區農業農村委 農技專家基層送服務

\ 農業農村委工作人員與施工方一起現場查看高標準農田建設項目工程質量。記者 聶靈靈 攝 5月8日,雨過天晴后的大觀鎮觀音橋社區道路建設恢復施工,3米寬的產業路剩下最后300米將在6月全面完成。這條路是觀音橋社區連接觀溪村的產業路,全程4公里。前幾天因為下雨,工程進度有些滯后,擔心道路問題,當天,區農業農村委工作人員便與施工方一起去現場查看情況。 “以后發展產業,就靠這條路了。”村民袁世民說,因為村里的基礎設施差,肥料、農產品都靠村民“肩挑背扛”,導致村里的產業發展勁頭不足。區農業農村委在實地走訪時了解到這一情況后,為該社區爭取了高標準農田建設項目,計劃在該村新建道路4公里,提檔升級入戶路3公里,改擴建排洪溝310米,提升社區的基礎設施水平。 當天,工作人員在查看了道路推進情況后,還走訪了附近村民對產業發展的需求及想法。“有了道路后,村民更多的需求是發展產業,我們會把走訪了解到的情況進行匯總,召集相關單位進行討論,制定工作方案。”區農業農村委農田建設服務中心主任吳曉樸說。 區農業農村委以黨史學習教育為契機,組建以黨員為主體的農技專家服務隊,深入農村、企業基地、生產經營主體,開展送政策、送技術、送服務等活動,著力解決農民最關心、最現實的問題,切實把黨史學習教育成果轉化為推動農業農村高質量發展的工作舉措,統籌做好產業發展、農民增收、鄉村建設、農村改革等各項工作,推動由脫貧攻堅向全面推進鄉村振興的平穩過渡,為開啟“十四五”農業農村建設新征程開好局、起好步。 記者 聶靈靈

2021-05-11我區38萬畝水稻開始插秧

4月14日,南城街道清泉社區,農民搶抓時節整田蓄水,提前為水稻增產“肥田”。瞿明斌 攝 南川網訊(記者 黎明)4月20日,在木涼鎮漢場壩村,稻田中一派忙碌景象,村民劃線插秧,一排排秧苗整齊地立在稻田中。 漢場壩村黨支部書記王遠明介紹,去年,漢場壩村實施了高標準農田建設項目,修建3條共1公里的排水溝帶耕作道。 500多畝土地被1.5米寬的水泥便道環繞,每隔四五米就有個活動的蓋板便于檢查排水溝泄洪情況,遇上淤泥堆積,打開蓋板還可以進行人工排淤。 “農田改造后,再也不用擔心田地被淹,土地收成更好。”王遠明說,高標準農田建設后能大面積提高糧食畝產效益。 記者從區農業農村委了解到,今年我區糧食生產目標任務為面積72.8萬畝、產量30.8萬噸。大春糧食計劃面積63.05萬畝,其中水稻38.07萬畝。 區農業農村委種子植保站站長趙亮介紹,為加快發展我區優質稻米產業,區農業農村委組織專家評審,按照品種“口感好、抗性強、豐產佳、風險小”等因素綜合評價,推薦豐優香占、渝香203等10個優質稻品種為我區2021年優質稻推薦品種。 據介紹,隨著氣溫進一步升高,我區水稻將全面進入插秧期,農民借助晴好天氣,搶抓農時全面展開水稻插秧作業。

2021-04-25“牛”上了央視

4月13日凌晨4點,何兆平前往五十公里外的武隆區鳳來鎮收購高山草飼牛。 天還未亮,何兆平的收牛工作已進入尾聲。 回到牛場后,何兆平開始清理牛場,保證牛場的整潔。 上午的工作完成后,何兆平才能有一點時間補充睡眠。 每當收到買牛肉的訂單,何兆平都會第一時間親手將牛肉送到顧客手中。 一天的工作結束后,何兆平會抽出時間來學習養牛知識。 曾是軍人的何兆平在部隊時獲得不少榮譽。 何兆平發奮圖強、自主創業的故事受到央視關注,被中央電視臺農業農村頻道邀請作為《田間示范秀》節目嘉賓,在節目里分享自己的創業故事。 任前蔚/文圖 這段時間,南城街道半溪河村的村民都在談論一件事——村里養牛的何兆平上了央視! 原來,何兆平因為吃苦耐勞、發奮圖強,靠著養牛走上致富路的故事在當地傳揚開來,引起了央視的關注。4月9日,他被中央電視臺農業農村頻道邀請作為《田間示范秀》節目新一期的嘉賓,在節目里分享自己的創業故事,傳授“牛”經驗,推廣“牛”精神。 4月13日,記者前往半溪河村見到了這位“名人”,走進了他的一天。 當天凌晨4點,天還是黢黑一片,何兆平卻已早早準備就緒。這天他要前往五十公里外的武隆區鳳來鎮收購高山草飼牛。事實上,為確保一天的工作順利進行,何兆平每天早上3點就起床工作。 前往鳳來鎮的山路彎多坡陡,摸黑前行需格外小心,更何況空中還飄著細雨,可對于常年往返這條路的何兆平來說,哪里能提速哪里該慢行,他早已爛熟于心。為了收購到高質量的草飼牛,他常常前往更偏遠的地方收購品質牛,在他眼中今天的收購之行已經是較為輕松的。 為什么把養牛作為自己的夢想,何兆平說:“從小就喜歡牛,也許是牛的忠厚、勤勞契合了自己的性格吧。”早在部隊當兵時,何兆平就利用休息的空隙,廣泛搜集、學習養牛知識,可以說養牛這件事已經在他心中醞釀了好幾年。 2017年,服役16年的他回鄉開始自己的養牛夢,他建牛圈、買牛犢,前前后后一共養了近100頭牛。縱然何兆平信心滿滿,奈何缺乏經驗和技術,周邊荒地、山坡上的雜草根本滿足不了牛的吃食,解決這個問題需要提前青貯草料才行,而且草料的營養搭配問題也是一個大學問。 回憶起剛創業的那幾個月,何兆平心頭百味雜陳:“實在是太累了,累到躺下后就不想起來。”雖然累,但部隊生活給了何兆平堅韌不拔的品質和不畏挫折的信念。在此期間,他多次參加區內開設的畜禽養殖培訓班學習,也拜訪了相關企業學習管理、財務運算、產品銷售等知識,并在養牛場的具體管理工作中得到了有效實踐,總結出一套獨特的養殖經驗。一段時間后,牛場漸漸進入有序運轉狀態。 當天收購完牛后,天才蒙蒙亮,來不及吃早飯的何兆平又匆匆返程。 因為牛在貨車中容易站立不穩,磕了碰了難免會導致牛產生淤血進而影響到牛肉品質,何兆平只好減慢車速“悠”著往前走,這讓回家的路程變得漫長且枯燥。 回到養牛場已是中午12點,何兆平依然顧不上自己,而是先去把牛喂飽。割草、和料、喂牛、打掃牛圈,待所有工作完成后已經是下午2點,這時他才可以吃上一口熱飯并小憩一會兒。一小時后,買牛肉的訂單接踵而至,何兆平將提前宰殺好的牛肉打包好,騎上三輪車穿梭在城中的大街小巷,親自將每一份牛肉送到顧客手中。傍晚6點送貨結束,晚上9點又開始宰殺第二天要賣的牛,一直到夜里11點才結束一天的工作。 經過四年的摸索與實踐,何兆平的養殖事業逐步走向穩定。他誠信經營、用心服務,已被越來越多的人所熟知。生意好的時候一天可以賣出6頭牛,每年利潤近50萬元。 對于未來,何兆平將繼續保持“牛”勁,在這條路上堅持走下去,把自己的牛肉做好做精。

2021-04-23大觀茶業實現全機械化生產產能提升50%

■ 記者 聶靈靈 4月12日,大觀茶業廠房內傳出陣陣機器轟鳴聲,3條茶葉生產線正在加工金佛玉翠、古樹綠茶,預計當天能加工2000公斤茶葉鮮葉,產出茶產品450公斤。 據了解,大觀茶業是由我區招商引資的茶葉銷售龍頭企業長城茶業和我區茶葉加工龍頭企業天綠園茶廠聯合組建的新茶企,2016年正式入駐區中醫藥產業科技園,通過5年規劃建設,今年2月該廠正式投產,現已開通茶葉初制、精制、分裝3條生產線,緊壓茶生產線將于5月投產。目前,該企業實現全程機械化、連續化生產,自2月19日正式投產以來,已完成1萬公斤茶葉鮮葉加工。 記者在現場看到,采摘回來的鮮茶倒進萎凋槽內,啟動機器,傳送帶開始運轉,萎凋槽上方的抓手開始把鮮葉均勻分攤到萎凋槽內,冷熱風機同時對裝載四層鮮葉的萎凋槽進行萎凋作業,降低茶葉含水量,1個工人操作著8個萎凋槽內的茶葉加工。“這個設備是我們自主研發的,在重慶屬于首例,它的好處在于提高茶葉生產加工能力。”大觀茶業有限公司副總經理唐建介紹道。 以前,茶葉加工時每個萎凋槽都需要工人來完成分攤、翻面、收取等工序,茶葉含水量也是憑工人經驗掌握,第一道工序完成后,工人把茶葉收集到一起進入下一個加工環節。這樣,每批茶葉的干濕度存在差異,最終成品口感就會不一樣。如今,萎凋機只需要工人將茶葉倒入萎凋槽,其余環節就由機器來完成,比如50公斤茶葉在萎凋槽內需要除去10%的水分,當茶葉重量到達45公斤時,傳輸帶就會把茶葉運輸到下一個加工環節。在該茶廠內,茶葉殺青、揉捻、回潮等工序全都機械化操作,每個環節之間又有傳輸帶進行運輸,茶葉從鮮茶到干茶,只要6小時就能全部加工完成,口感也相對穩定,品質得到保障。 唐建說:“同樣的生產線,如果使用傳統機器加工茶葉,日生產能力在1000公斤,現在通過人工配合全機械化生產,產量能提升50%。”目前,大觀茶業在實現茶葉機械化生產的同時,全面推進智能化發展,自助研發采收管理系統,控制茶農采摘品質和數量,在茶葉加工環節逐步實現智能化機械化控制,確保茶葉加工提質增效。

2021-04-16羅術英生態養雞走上致富路

■ 記者 黎明 4月11日,在水江鎮山水村一片圍起來的坡地上,一群土雞正在覓食。一旁的雞舍里,村民羅術英正忙著給雞苗加水、添食。 2017年,羅術英和丈夫依托山地資源優勢發展散養土雞,不僅讓家里順利脫了貧,還走上了致富快車道。 同年,羅術英用申請到的5萬元扶貧貸款建起了養雞場。她起早貪黑,像照顧自己的孩子一樣精心養殖,購進的500只雞苗在她的細心照顧下,長得又快又好。 丈夫在外打工,她就獨自一人在家養雞。她家的養雞場分為兩部分,房子的西南角搭有供雞休息和下蛋的雞舍,院子的西面是一大塊坡地,平常雞就在這里活動。“白天這些雞都在圍著的坡地活動覓食,一到傍晚就準時回來,再給它們加加餐。”羅術英笑著說。 功夫不負有心人,在她精心照料和科學管理下,養殖的土雞越來越多。由于散養土雞的肉質細嫩、味道鮮美、營養價值高,備受市場歡迎,現在土雞年出欄已達3000多只。 “我的雞賣得好,除去成本,每年能賺上萬塊錢。雞場規模大了,丈夫也回來一起養雞。”羅術英介紹,現在有很多附近的村民到她家來買雞苗,她和丈夫都樂于傳授技術。今年,她還擴大了養殖規模,除了養雞,還養了3頭豬、種了3畝油菜,增加收入渠道。

2021-04-13學習養蜂技術 助力產業發展

南川網訊(記者 張又弋)近日,區養蜂協會的40多名成員來到山王坪鎮千里花養蜂場,開展現場技術交流會。 技術交流會上,養蜂人圍在一起,認真地聽養蜂場負責人介紹如何引蜂、采蜜等技術。來自古花鎮的鄧友福在外打工多年,前段時間他決定回老家嘗試養殖中蜂,這次的參觀交流對鄧友福來說是一次及時的學習機會。“我要多和他們交流,讓自己的養蜂技術更加精湛,能夠產生經濟效益,帶動產業發展。”鄧友福說。 據了解,千里花養蜂場共有200多箱中蜂,是我區最大的中蜂養殖基地,也是中蜂科普養殖基地。此次開展現場技術交流會,主要讓更多蜂農充分利用我區“中華蜜蜂之鄉”的自然優勢,掌握科學有效的養殖技術,抱團發展,為“鄉村振興”添磚加瓦。 “我們組織了幾十個返鄉農民在這里學習養蜂技術,使大家愛蜂、養蜂,把蜜蜂作為農業主要的一個經濟項目,把我們南川山村的自然資源轉化為經濟優勢。”區養蜂協會會長池增軍說。

2021-04-09荒山變綠由綠生金

煤炭曾是南平鎮立足的根本。隨著煤炭多年的開采,很多地方都變成了采空區,土地荒廢、缺水。如今該鎮堅定不移走生態優先、綠色發展之路,利用花椒抗旱等特點,在采空區上方栽種3200畝花椒,不僅讓荒地綠了起來,還帶動了村民增收致富。圖為4月7日,村民在基地管護花椒。記者 任前蔚 攝

2021-04-09金花村發展白茶產業助力鄉村振興

茶葉的種植和發展不僅美化了荒山,該基地還成了鄉村茶旅融合的新景點。 白茶基地里,工人腰挎竹簍,采摘新芽。 茶農在茶葉加工廠房內加工采摘的新茶。 茶產業的發展為周邊的村民提供務工就業的機會,帶動村民增收致富。 金花村白茶基地規模已達4000畝,茶山內基礎設施完善。 4月1日,興隆鎮金花村白茶基地內,茶農們正搶抓農時,忙著采摘明前茶。 據了解,2016年,該村從浙江安吉引進了業主發展白茶產業,成立了南川巨昌農業開發有限公司,經過近五年的發展,該公司已經成為一家集白茶種植、加工、銷售、生態觀光旅游于一體的農業產業化重點龍頭企業。如今,該村通過種植白茶4000畝,實現了茶產業發展和鄉村振興雙贏。 記者 甘昊旻 攝

2021-04-07養豬場廢水生態治理 成本降低效果好

南川網訊(記者 黎明)“通過這套廢水治理系統的深度治理,廢水可以達標排放,治理成本也降低了不少。”近日,位于木涼鎮漢場壩村13組的重慶青一銀升生態農業有限公司養殖場負責人龍農說。 龍農介紹,該養殖場目前存欄能繁母豬500余頭,每年出欄生豬1萬頭以上,每年產生約4.5萬噸糞尿及污水。此前,該養殖場建設了800立方米沼氣發酵池和2000立方米沼液貯存池,鋪設了沼氣管線和灌溉系統。該養殖場推行“發酵床零排放”“豬—沼—果”“豬—沼—菜”“豬—沼—漁”“豬—沼—種植園”立體循環養殖模式,豬場糞污實行干濕分離,有機肥主要用于周圍黃金梨種植基地500畝、生態魚養殖場58畝、食用和觀賞玫瑰基地500畝,沼液通過自動抽排系統輸送到周邊玫瑰園、蔬菜基地及果園循環利用,對廢水進行了有效的利用。 隨著生產規模的擴大,該養殖場畜禽養殖污水治理的需求更大。今年2月,該養殖場投入130萬元,引進了一項廢水離子交換混床技術處理污水,將沼液通過生物凈化和污水深度處理后,可實現達標排放。 據介紹,該系統占地面積小、運行成本低,處理一噸廢水的成本約3元。

2021-04-01葡萄園內管護忙

3月30日,村民在南平鎮永安村的葡萄基地管護葡萄。近日,該基地的葡萄已開花坐果,管護人員正忙著給葡萄修剪枝條,讓葡萄能夠汲取更多的營養。記者 任前蔚 攝

2021-03-31“南川白茶”迎來豐產

興隆鎮金花村白茶基地里,采茶工人腰挎竹簍,采摘新芽。 記者 甘昊旻 攝 南川網訊(記者 梁向紅)3月24日,在興隆鎮金花村3組,層層相連的茶山映入眼簾,雨后初霽,空氣濕潤,茶山愈發青翠。走進茶園,嫩綠的茶苗散發著清新的茶香,令人心曠神怡。 時下正是采茶時節,茶山上近百名采茶工人正忙著采摘茶葉。只見他們人手一個小竹簍拴在腰間,左手扶住枝條,右手大拇指與食指輕拿住芽頭,向上一提,一片“一芽一葉”的白茶就采了下來。金花村村民鄔學淑采茶速度很快,不一會兒,竹簍便鋪上了厚厚一層茶葉。 “每天能采鮮葉近3公斤,工錢每天150元左右。”鄔學淑介紹,她家住在茶園附近,最近每天到茶山“打卡”,就近就能掙工錢。 白茶基地負責人甘江濤介紹,經過5年發展,今年該基地近2000畝白茶迎來第一年豐產,預計將產出干茶7500公斤,常年帶動當地村民務工60余人,年均增收1萬~2萬元。今年,通過公司+農戶的方式,免費給農戶提供茶葉、化肥和技術,帶動當地近10戶農戶種植白茶20余畝。 一邊茶農采茶忙,另一邊工人也正在打包干茶,準備快遞運往浙江省安吉縣。“我們主要做深加工,最近每天都要打包運送茶葉,今天要快遞150公斤到浙江。”技術負責人李金良說。 李金良介紹,基地目前種植白茶、黃金芽、黃金葉、大黃茶等茶葉,建有加工廠房1500平方米,配置殺青理條機、大型烘干機、提香機等生產設備,形成生產、加工、銷售于一體的產業鏈。 “鮮茶采回來后,經過攤放、殺青、理條、初烘、攤涼、保存等工序流程,形成干茶成品,我們嚴格把控采茶、制茶各個環節,按照‘一芽一葉’的標準收購,不采碎葉、老葉。茶葉采摘時間每年一季,過了這個時間,茶葉變老,就不再采了。4月中旬左右,茶葉基地進入管理階段,每棵茶樹只保留20厘米的高度,后續施肥、除草,經過一年的精心管護,來年才能獲得好收成。”李金良說。 新鮮的白茶口感較為清淡,品飲時清新宜人、鮮爽可口。因其含有豐富的氨基酸和較低的茶多酚而深受人們喜愛。 甘江濤介紹,今年早春天氣好,氣溫高,白茶開采時間較平常提前了近一個月,茶葉提前上市,占領了市場先機。 “我們基地有兩大優勢,一是土壤富硒,二是有機化肥使用量高于國家標準。白茶的白化度和氨基酸含量均高于國家行業標準。”甘江濤介紹,目前基地成為國家茶葉產業標準化示范區的組成部分,自建了行業標準體系。 “接下來,我們將打造‘南川白茶’品牌,注冊‘南川白茶’商標,并根據市場的需求,做好精加工,滿足不同顧客的需求。”甘江濤說。

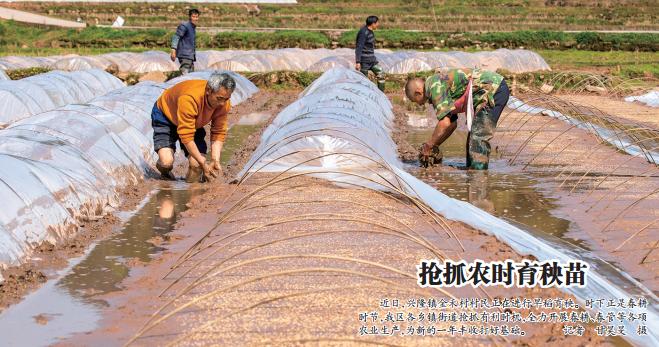

2021-03-31搶抓農時育秧苗

2021-03-29

學黨史 悟初心 科技特派員送技術到田間

科技特派員羅理勇指導采茶工人正確采摘茶芽。記者 唐湛 攝 南川網訊(記者 唐湛)在黨史學習教育過程中,要把學習黨史同總結經驗、觀照現實、推動工作結合起來,同解決實際問題結合起來。3月24日,市級科技特派員來到我區田間地頭,幫助企業和群眾解決技術問題,將黨史學習教育成果轉化為服務群眾實效。 是日,在三泉鎮半河社區,市級科技特派員、西南大學食品科學學院茶學專業副教授羅理勇正在指導采茶工人如何正確采摘茶芽。 “茶葉鮮葉原料對于茶葉的品質至關重要,對于目前基地新的采茶工人,我們必須手把手地進行技術指導,教他們采符合要求的原料,這樣才能把控好鮮葉原料,確保做出好品質的茶葉。”羅理勇說。 今年2月底,羅理勇作為科技特派員來到南川,幫助茶葉企業解決問題。如何更好地為群眾辦實事解難題?關鍵就是要切實為群眾著想,從群眾的角度出發。在技術指導過程中,不管是茶樹管理、茶芽采摘,還是后期的茶葉制作,甚至是生產車間的布局設計,羅理勇將自己的專業知識傾囊相授,企業受益良多。 “我們往年自己加工茶葉,一芽一葉初展的話,只能賣到500~600元一斤,自從他們指導以后,現在基本上賣到800~1200元一斤。”重慶沙景山茶業有限公司經理朱貴強說。 “我們學習黨史的一個重要目的就是讓廣大黨員牢記初心和使命,踐行初心和使命,多為群眾辦好事,辦實事,用好我們的專業知識,將這些先進的技術,帶到田間地頭,為鄉村振興貢獻一份力量。”羅理勇說。

2021-03-29團區委組織志愿者助農采茶

青年志愿者在興隆鎮白茶基地采茶。記者 梁向紅 攝 南川網訊(記者 梁向紅)“大家注意,我們要嚴格按照‘一葉一心’標準采茶,你看,左手扶住枝條,右手大拇指與食指輕拿住芽頭,向上一提,就可以了,注意不要用手掐芽頭柄,不然容易把芽頭掐傷,不易保存。”3月23日,興隆鎮金花村白茶基地,茶葉基地的技術工人王普友正在給團區委的青年志愿者們講解采茶要領。當天,團區委組織近40名青年志愿者來到白茶基地,幫助茶農采茶。 掌握了采茶要領,志愿者們人手一個小竹簍別在腰間,走進茶葉基地開始采茶。“我家種過茶樹,從小我就跟著爸媽學習采茶,這段時間正是茶農最忙碌的時節,得知團區委將組織志愿者過來幫忙采茶,我立即報名參加。”青年志愿者金善軍說。 基地負責人甘江濤介紹,基地茶葉種植面積近2000畝,今年正值豐產期,預計產茶7500公斤。基地從2月25日開始采茶,一直要持續到4月10日左右,目前面臨的問題是采茶人手少。從茶葉開采以來,基地平均每天有近300名采茶工,最多一天有近400名采茶工,最多的一天采摘鮮葉750公斤。 “茶葉如果沒有及時采摘,老了就不能采用了。采茶工人不足,產量也會受到影響。團區委組織青年志愿者來幫忙采茶,解了我們的燃眉之急。”甘江濤說。

2021-03-26我區公布農業產業準入負面清單

南川網訊(記者 黎明)日前,《南川區農業產業準入負面清單(試行)》公布,該清單分三大類,皆為明確的禁止性規定。 種植業類包括:禁止在河道管理范圍內種植高稈農作物;禁止在水文監測環境保護范圍內,種植高稈作物、堆放物料、修建建筑物、停靠船只;在飲用水水源一級保護區內,禁止新增農業種植;在飲用水水源二級保護區內,禁止新增使用農藥、化肥的農業種植和經濟林;禁止試驗、推廣帶有檢疫性有害生物的種子、苗木和其他繁殖材料;禁止將劇毒、高毒農藥用于防治衛生害蟲,蔬菜、瓜果、茶葉、菌類、中草藥材及水生植物的病蟲害防治;禁止使用禁用的農藥。 畜牧業類包括:飲用水水源一級保護區內禁止建設養殖場,飲用水水源二級保護區內禁止新建設養殖場;自然保護區核心區和緩沖區范圍內,禁止新建設養殖場;風景名勝區的核心景區禁止新建設養殖場;其他區域禁止建設有污染物排放的養殖場;城鎮居民區和文化教育科學研究區內,禁止建設養殖場;禁止在飲用水水源保護區、風景名勝區、濕地公園、森林公園、城市建成區、城鎮居民區建立畜禽養殖場,發展養殖專業戶;禁止新建、改建、擴建不符合畜牧業發展規劃的畜禽養殖場;禁止建設未進行環境影響評價或未填報環境影響登記表、環境影響評價結論為不可行的養殖場;未建設污染防治配套設施、自行建設的配套設施不合格,或者未委托他人對畜禽養殖廢棄物進行綜合利用和無害化處理的,畜禽養殖場、養殖小區不得投入生產或者使用;禁止在不符合動物防疫條件的地點建設動物飼養場、養殖小區、動物隔離場所、動物屠宰加工場所以及動物和動物產品無害化處理場所;禁止從境外引進對境內畜禽遺傳資源、生態環境有危害或者可能產生危害的畜禽遺傳資源。 禁止漁業類包括:禁止占用永久基本農田挖塘養魚;禁止推廣未經審定合格并公告的水產新品種;禁止在全民所有的水面、灘涂中的魚、蝦、蟹、貝、藻類的自然產卵場、繁殖場、索餌場及重要的洄游通道劃定養殖場所;禁止從事對水體有污染的網箱、網欄養殖;禁止采用向水體投放化肥、糞便、動物尸體(肢體、內臟)、動物源性飼料等污染水體的方式從事水產養殖;在飲用水水源二級保護區內,禁止從事對水體有污染的水產養殖。

2021-03-26古樹茶提前上市 銷售迎來旺季

南川網訊(記者 唐湛 張雨秋)目前,我區“3+1”特色產業之一的古樹茶,已進入了銷售旺季。 在城區一家銷售古樹茶的店鋪,店主正在嫻熟地炒制大樹茶,翠綠的嫩芽在手指間鋪開翻轉,現場彌漫出陣陣清香。據介紹,古樹茶的芽頭比一般茶的芽頭要晚一些冒出來,采摘時間一般在清明前后。不過,今年的古樹茶比往年提早了半個月上市,產量卻較往年有所下降。 “產量下降的主要原因,就是年后氣溫起伏過大,茶葉的生長速度過快,采摘人手不夠,產量就下降很多。”茶商張遠奎說。 與現代機制茶相比,手工炒制的古樹茶口感更清爽宜人。近年來,在《魅力中國城》和全市“雙曬”等活動的推介下,我區古樹茶獲得了更多的關注度,在2019年《魅力中國城》城市文化旅游論壇上,獲評“年度魅力旅游文創產品”。 “政府對我們德隆的古樹茶產業扶持非常大。與往年相比,銷售量有所增加,主要銷往外地,甚至國外都有銷售。”張遠奎說。目前,古樹茶綠茶的價格每公斤在6000多元到1萬多元不等。 據了解,我區計劃用5年時間,在金佛山的南部山區,把古樹茶的種植規模擴大到2萬畝,幫助當地農戶增收致富。

2021-03-25春季“第一網”開捕

近日,白沙鎮千里村60畝魚塘春季第一網魚出水,共捕魚1500余公斤。千里村水源豐富,發展養魚得天獨厚,該村把水產養殖作為鄉村振興支柱產業,引進業主發展清水魚養殖,同時為附近村民提供就業崗位。彭應忠 攝

2021-03-24獼猴桃園春管忙

3月6日,大觀鎮鐵橋村獼猴桃園內,果農正搶抓時節進行春季管護。當前正處于獼猴桃萌芽期,需注意殺菌消毒、澆水施肥、抹芽疏蕾等管護工作,才能確保獼猴桃優質高產。 記者 甘昊旻 攝

2021-03-18