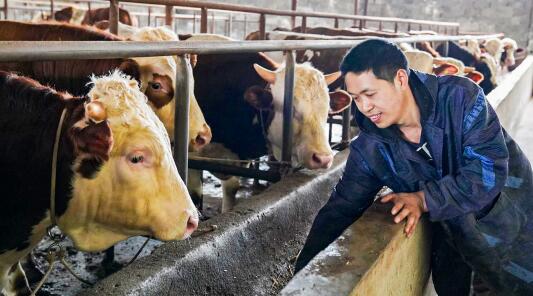

劉建平在養(yǎng)牛。記者 黎明 攝

■ 記者 黎明

“現(xiàn)在我在重視養(yǎng)殖的同時,更關注市場。”近日,南城街道清泉社區(qū)2組村民劉建平一邊給牛添草料一邊說。

劉建平從2017年開始養(yǎng)牛,憑著多年的“摸爬滾打”,積累了豐富的養(yǎng)牛經(jīng)驗,年出欄數(shù)從最初的十多頭發(fā)展到現(xiàn)在的八十多頭,最終成就了自己的創(chuàng)業(yè)夢想。

創(chuàng)業(yè)中“尋”商機

“原來我也是門外漢,第一次養(yǎng)牛就虧了2萬多,但我也有‘牛脾氣’,做事很堅持。”劉建平說,前幾年他在貴州的建筑工地打工,2017年前后正是“養(yǎng)牛熱”興盛時期,于是他選擇返鄉(xiāng)養(yǎng)牛創(chuàng)業(yè)。

劉建平用多年的積蓄建起了養(yǎng)牛場,又從山東買進了13頭牛犢。由于不懂牛的品種,劉建平錯買了土黃牛,牛犢生長緩慢,出肉率低,一次就損失2萬多元。后來,由于防治不到位,又死了3頭牛。

慘痛的損失,讓劉建平清醒認識到要干成一件事不容易,但也激發(fā)了他的“牛脾氣”。通過親戚介紹,他來到興隆鎮(zhèn)一家牛場學習,老板開始不愿意,劉建平表示不要工資,老板才答應了他的請求。

劉建平從早到晚都待在養(yǎng)牛場,有空就找老板和其他工人討經(jīng)驗,這段時間劉建平不但學到了技術,還學會了給牛打疫苗。

之后,劉建平深入市場,了解行情。功夫不負有心人,學有所成的劉建平繼續(xù)自己的養(yǎng)牛事業(yè),養(yǎng)殖規(guī)模也從13頭擴大到了80多頭。

養(yǎng)殖中“減”成本

現(xiàn)在劉建平飼養(yǎng)的牛品種是西門塔爾,而且要選擇標準的架子牛,這樣的牛長勢好、脾氣好、生長快、肉質(zhì)好。

“馬要放,牛要脹。”劉建平說,除了把牛喂飽,還要把牛喂好,他的飼料里面除了干草料,還有油粑、豆粕等精料。

劉建平還不惜成本,到瀘州拉酒糟來喂牛。“到外地拉酒糟看似成本增加了,但牛的育肥周期減少了,牛長膘要快得多,這樣其實抵銷了增加的成本。”劉建平說。

由于科學飼養(yǎng),劉建平的牛長得膘肥體壯,商販都愛到他這里收牛。

市場中“找”效益

“前幾年,牛犢價差波動不大,養(yǎng)牛風險不大。近幾年牛價變化很快,市場行情要掌握得準才不虧錢。”劉建平說,比如一般七八月,因為小牛場的牛都賣得差不多了,這個時候是買牛犢高峰期,這時就要緩一緩。

“我是以養(yǎng)育肥牛為主,需要不斷地購買牛犢,而買牛這關非常重要,會直接決定養(yǎng)牛能不能掙錢。買小牛眼光要獨到,這樣才有賺頭。”今年,劉建平還貸款20多萬元,擴大了養(yǎng)殖規(guī)模。

他說,在養(yǎng)牛的同時要時刻關注市場變化,靠自己的“精明”賺錢。